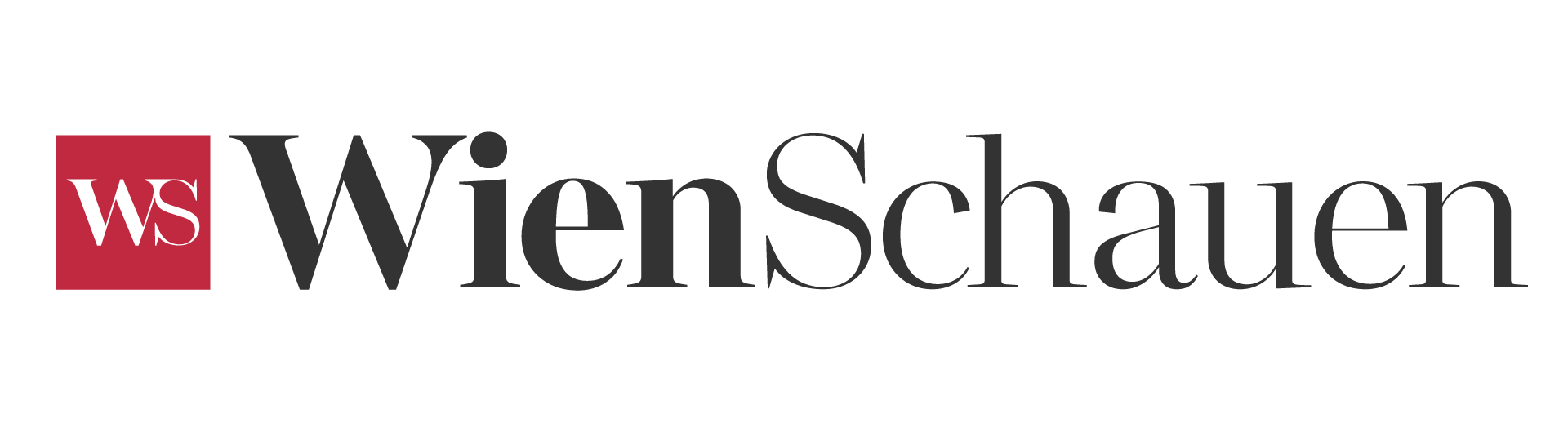

Der Franz-Josefs-Kai hat sich seit der Jahrhundertwende grundlegend gewandelt. Kriegszerstörungen, unattraktive Platzgestaltungen und die Massenmotorisierung haben die alte Prachtstraße in eine banale Verkehrsfläche verwandelt.

Dieser Artikel beleuchtet die Veränderungen von Franz-Josefs-Kai, Schwedenplatz und Morzinplatz. Mit Fotos vom 19. Jahrhundert bis 2025.

Prachtpromenade der Belle Époque

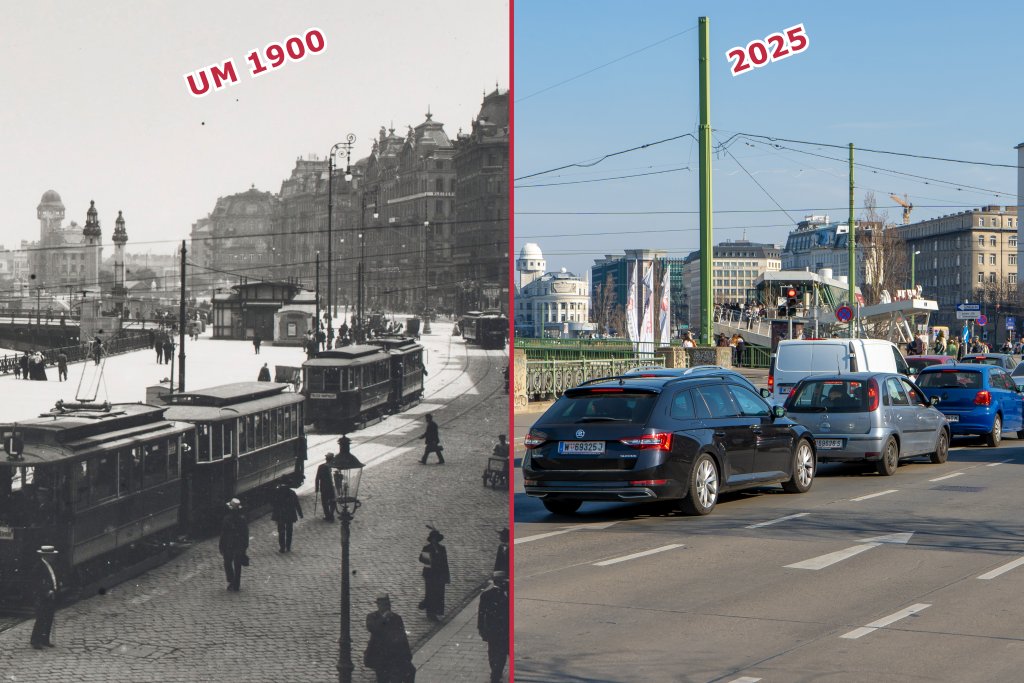

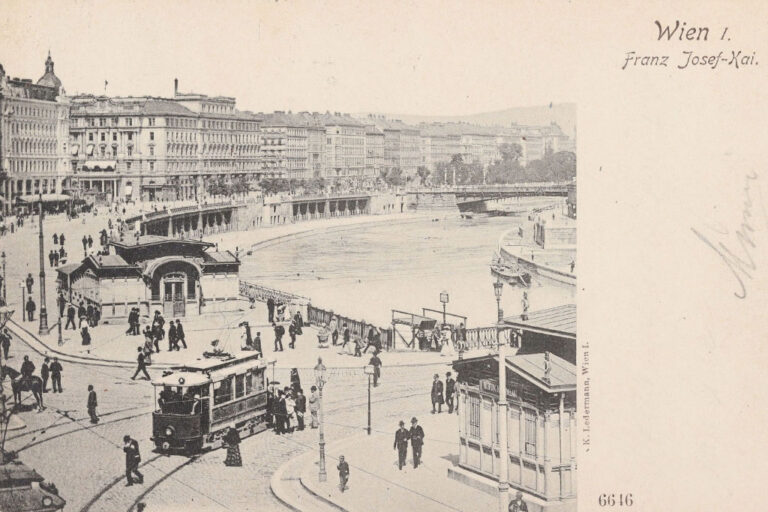

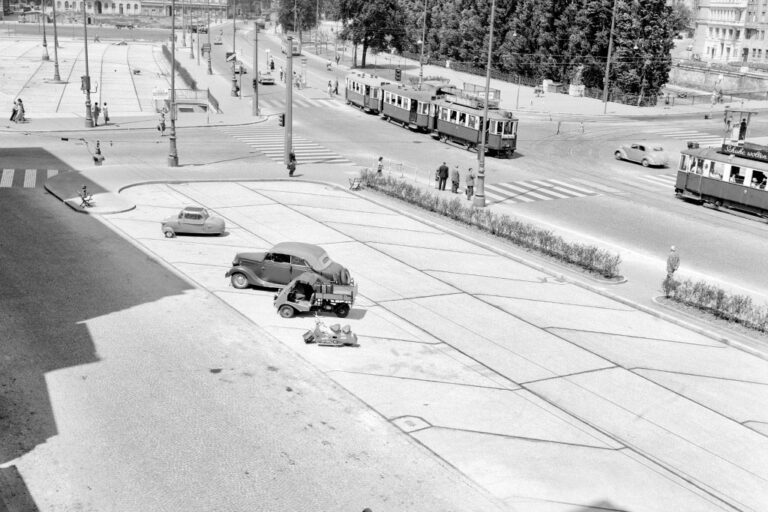

Der Franz-Josefs-Kai ist auf alten Aufnahmen kaum wiederzuerkennen, so grundlegend haben sich die Flächen um den Donaukanal gewandelt. Im frühen 20. Jahrhundert war der Kai eine weitläufige Promenade für den Fußgänger- und Straßenbahnverkehr, der öffentliche Raum glänzte mit einer Fülle kunstvoller Details – Verkehrsbauwerke, Litfaßsäulen, Laternen, Geländer.

Schwedenplatz

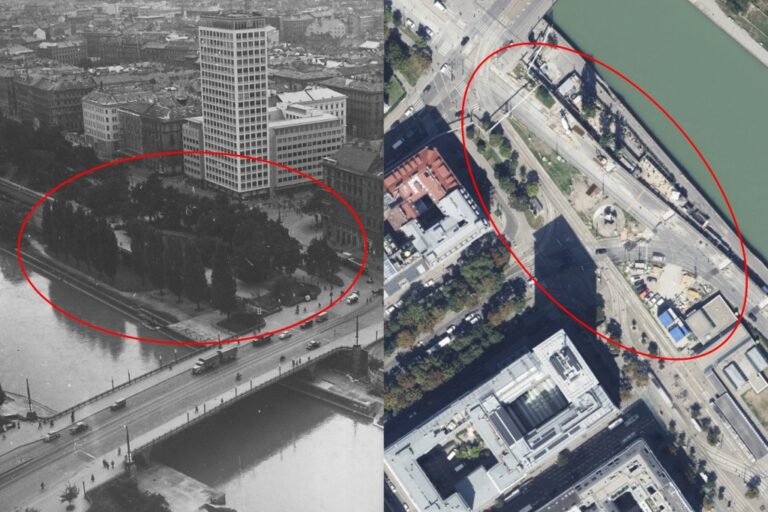

Der Schwedenplatz war ursprünglich ein von drei Häuserfronten gerahmter Platz. Er beschränkte sich auf die Fläche zwischen Postgasse und Laurenzerberg, wo einst ein bekanntes Café und ein Hotel geöffnet hatten. Die kleine Grünfläche gibt es heute noch, die umgebende Bebauung hat den Zweiten Weltkrieg nicht überdauert.

Auffällig sind die Breite und Weitläufigkeit des Gehsteigs an der Kaimauer. Diese beeindruckende großstädtische Geste ist heute nur noch in Resten vorhanden.

Auf den alten Aufnahmen nicht sichtbar sind die sozialen Verwerfungen, denen Wien im 19. und frühen 20. Jahrhundert ausgesetzt war, etwa die katastrophale Wohnsituation, unter der viele Menschen litten. An der Beseitigung dieser Missstände wurde effektiv erst in der Zwischenkriegszeit gearbeitet, als das Rote Wien mit Gemeindebauten und Fürsorgeeinrichtungen Abhilfe schuf.

Die Fotos unten zeigen den Schwedenplatz kurz vor den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs. Erhalten haben sich nur das zweite Haus von rechts und die hinteren Häuser am Laurenzerberg (jeweils auf dem ersten Foto).

Morzinplatz

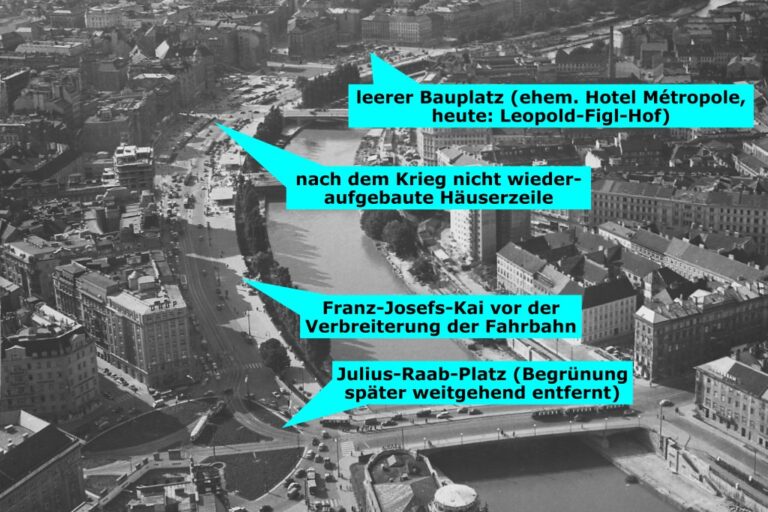

Das von 1871-1873 errichtete Hotel Métropole mit seinen rund 400 Zimmern war eines bekanntesten Hotels von Wien. Es wurde in der Nazizeit zur berüchtigten Zentrale der Gestapo und nach dem Krieg nicht wiederaufgebaut.

Der Morzinplatz war ursprünglich, wie auch der Schwedenplatz, ein von drei Häuserfronten abgegrenzter Platz, der sich zum Franz-Josefs-Kai öffnete. Nachdem die zerstörten Häuserblöcke am Donaukanal nicht wiederaufgebaut wurden, laufen Schwedenplatz, Franz-Josefs-Kai und Morzinplatz heute nahtlos ineinander über.

Die Ruprechtskirche war nicht immer vom Morzinplatz aus zu sehen. Erst nach dem Abriss der dazwischenliegenden Bebauung wurde der heute bekannte Zustand hergestellt. Anders als die Kirche wurden die am Morzinplatz gelegenen Gebäude fast alle im Zweiten Weltkrieg zerstört.

Franz-Josefs-Kai

Der Franz-Josefs-Kai war auch schon vor dem Boom der Gründerzeit und Jahrhundertwende bebaut. Von den am ersten Foto unten sichtbaren Häusern hat sich keines bis heute erhalten. Die wuchtige Franz-Joseph-Kaserne an der Ecke zur Ringstraße wurde um die Jahrhundertwende abgebrochen. An ihrer Stelle steht heute u. a. die Postsparkasse von Otto Wagner.

Zur Jahrhundertwende war der Kai eine Promenade, schon damals verkehrten hier Straßenbahnen. Die nächsten Fotos sind aus der Zeit vor der Errichtung der Stadtbahn (heute: U-Bahn-Linie 4).

Die nächsten beiden Aufnahmen entstanden während des Baus der Stadtbahn.

Im späten 19. Jahrhundert wurden die Stadtbahn, die Brücken und die Kaianlagen um den Donaukanal errichtet. Die weite Fußgängerfläche auf dem Foto unten wurde später für den Autoverkehr herangezogen. Aus der Fußgänger- und Straßenbahnstadt des frühen 20. Jahrhunderts ist nach und nach eine Auto- und U-Bahn-Stadt geworden.

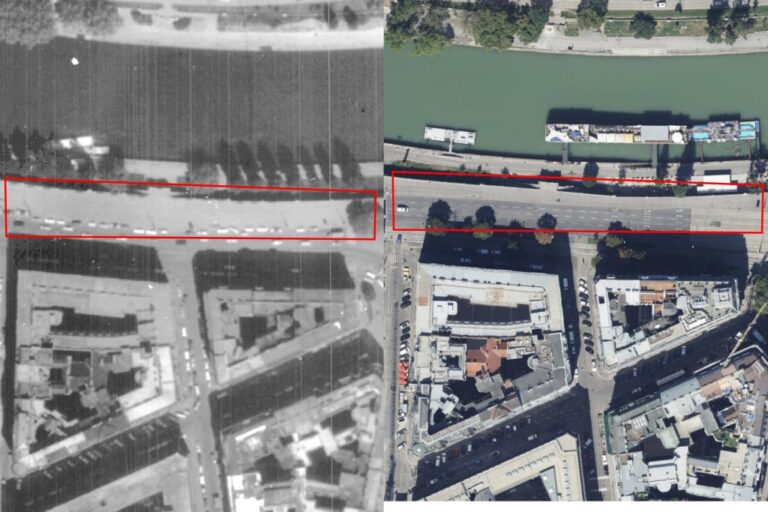

Auf den Aufnahmen unten ist der Kai nahe Schottenring zu sehen. Der Gehsteig an der Kaimauer ist indes zu einer mehrspurigen Fahrbahn geworden.

Die Zerstörungen des Krieges

Etwa 40 Prozent aller Gebäude in Wien wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört oder beschädigt. Besonders heftig wütete der Krieg am Donaukanal. Weder die Brücken noch weite Teile der angrenzenden Häuserzeilen überstanden den Krieg, die Ruinen wurden nach Kriegsende abgetragen, die Brücken neu gebaut.

Zwischen Schweden- und Morzinplatz fielen zwei große Häuserblöcke den Kämpfen zum Opfer. Sie wurden nicht wiederaufgebaut. Die alte Adlergasse wurde zum verbreiterten Franz-Josefs-Kai.

Am Morzinplatz wurde das Hotel Métropole zerstört.

Neuordnung in der 2. Republik

Der Zweite Weltkrieg, der Wiederaufbau und der rasante Anstieg der Kfz-Zahlen stellten für den Kai einen scharfen Einschnitt dar. Unzählige bedeutende Bauwerke wurden nicht wiederaufgebaut, der Kai wurde allmählich zu einer Art Schnellstraße, die Stadtbahn zur U-Bahn umgebaut und erweitert. Die Bruchlinie von Krieg und Wiederaufbau ist in der Häufung von Nachkriegsbauten um den Schwedenplatz bis heute zu erkennen.

Geblieben hingegen sind die Freiflächen direkt am Donaukanal, die sich im Laufe der Zeit zu einem beliebten Freizeitareal entwickelt haben. Fußgängerzonen wurden am Schwedenplatz, Morzinplatz und auf dem Franz-Josefs-Kai nahe dem Schottenring geschaffen, wo sich auch größere Grünflächen und viele Bäume finden.

Schwedenplatz

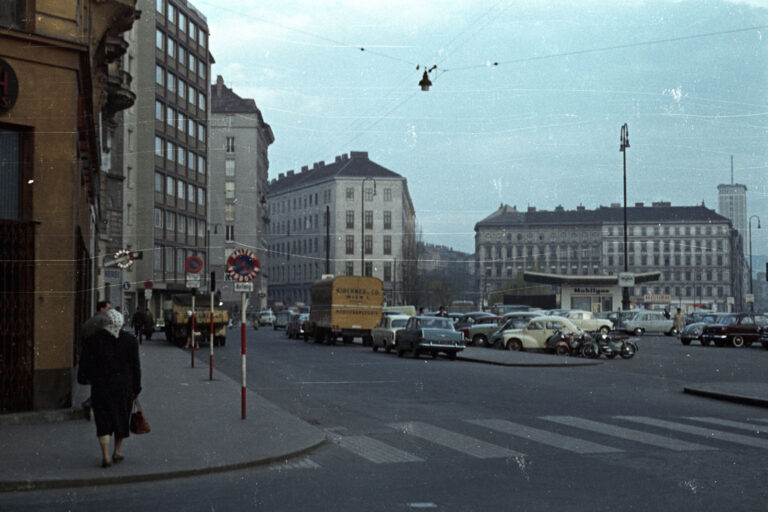

Am und um den Schwedenplatz blieb fast nichts, wie es war. Anstelle der Parkplätze (Fotos unten) standen bis vor den Kriegszerstörungen zwei große Häuserblöcke. Die alten Laternenmasten hatten den Krieg zwar überstanden, wurden später aber demontiert.

Die alten Stationsgebäude neben der Schwedenbrücke überstanden den Krieg, wurden aber in den 1950er-Jahren abgerissen. Die ansehnlichen Nachfolger wurden indes ebenfalls schon wieder abgebrochen und durch einen schlichten Abgang ersetzt.

Der U-Bahn-Bau der ersten Ausbaustufe lief von 1969 bis 1982. Aus der Stadtbahn am Donaukanal wurde die Linie U4. Über die Jahrzehnte gleich geblieben ist die Bedeutung des Kais für den Straßenbahnverkehr. Zu einer großflächigen Einstellung von Straßenbahnlinien, wie in vielen anderen Städten, ist es in Wien nie gekommen, wenngleich das Netz deutlich geschrumpft ist.

Morzinplatz

Der Bauplatz jener Häuser, die im Krieg zerstört worden wurden, wurde in der Nachkriegszeit zum Parkplatz. Auf dem Bauplatz des Hotel Métropole wurde von 1963 bis 1967 der Leopold-Figl-Hof errichtet. Die 1974 errichtete Garage hat die parkenden Autos unter die Erde verfrachtet, ohne dass dabei ein nachhaltig attraktiver Stadtplatz geschaffen worden wäre.

Das Foto aus den 1980er-Jahren (unten) zeigt schon den heutigen Zustand mit dem Busparkplatz im Vordergrund. Das Gebäude rechts hinten ist der Leopold-Figl-Hof.

Franz-Josefs-Kai

Der Franz-Josefs-Kai wurde für den motorisierten Individualverkehr umgebaut, die Straßenbahnhaltestelle deutlich vergrößert. Vom Promenadencharakter der Jahrhundertwende ist aus Fußgängerperspektive wenig geblieben. Verloren sind auch die ansehnlichen alten Verkehrsbauwerke, Kioske und Straßenlaternen. Eine kurze Baumreihe neben der Kaimauer wurde in den 1970ern entfernt.

Die Fotos unten zeigen den Kai zwischen Morzinplatz und Schottenring.

Die historische Stadtbahn-Station Schottenring von Otto Wagner wurde in den 1970er-Jahren abgetragen. An ihrer Stelle befinden sich heute die Fahrbahn des Franz-Josefs-Kais und die neue U-Bahn-Station.

Der Umbau Wiens zur Auto- und U-Bahn-Stadt ist am Ende des Schottenrings deutlich zu erkennen:

Gegenwart

Seit dem Umbau der Stadtbahn zur U-Bahn und der Verlegung und Verbreiterung der Fahrbahn hat der Kai keinen grundlegenden Wandel mehr erlebt. 2001 kam es mit dem Abriss des Kai-Palasts zu einem schweren Stadtbildverlust. 2016 wurde in einem Wettbewerb ein Siegerprojekt für eine Umgestaltung von Schweden- und Morzinplatz vorgestellt. Eine Umsetzung ist bisher nicht erfolgt.

Über den Schweden- und Morzinplatz ist im Februar 2025 ein eigener Artikel erschienen.

Schwedenplatz

Als Schwedenplatz gilt heutzutage meist die Fußgängerzone zwischen Laurenzerberg, wo sich die Schweden Apotheke befindet, und der Rotenturmstraße. Die Fußgängerzone versprüht den rauen Charme vergangener Jahrzehnte und bietet einen starken Kontrast zu noblen Meilen wie Graben und Kohlmarkt. Ein Durcheinander aus Imbissständen, U-Bahn-Aufgängen, Sitzbänken und technischer Infrastruktur prägt den stets belebten Platz, der trotz unverkennbarer Vernachlässigung nicht schlecht funktioniert.

Bei der Rotenturmstraße bricht der Platz wieder auf, es überwiegen Flächen für Kfz und Straßenbahnen. Eine freundliche Abwechslung sind die hohen Bäume.

Die Situation bei der Schwedenbrücke (Fotos unten) verdeutlicht eines der Probleme des Schwedenplatzes: Der ohnehin wenig attraktive Platz wird durch eine stark befahrene Verkehrsader beeinträchtigt, die als Barriere zum Donaukanal und 2. Bezirk wirkt. Sind Hässlichkeit und abweisende öffentliche Räume der Preis für den Siegeszug des motorisierten Individualverkehrs?

Morzinplatz

Der Platz wird beherrscht von Rasenflächen, die offenbar alle oberhalb der Tiefgarage angelegt wurden. Die Fußgängerflächen sind überwiegend mit Asphalt ausgeführt, auf einem Abschnitt zwischen Morzinplatz und Rotenturmstraße ist ein kurzer Abschnitt als reguläre Straße für Kfz eingerichtet. Schweden- und Morzinplatz sind für den Fußgängerverkehr nicht optimal verbunden. Von der Attraktivität und Weitläufigkeit, die den Kai einst ausmachten, ist man heute weit entfernt.

Die Tankstelle und der große Busparkplatz sind für eine Lage im Stadtzentrum nicht mehr zeitgemäß. Sie nehmen Fläche ein, die für Fußgänger und Grünanlagen besser genutzt werden könnte.

Franz-Josefs-Kai

Der Franz-Josefs-Kai hat seine frühere Gestalt weitgehend eingebüßt. Einen Rest an Promenade findet man noch beispielsweise am Abschnitt zwischen Urania und Schwedenplatz (erstes Foto unten), wo der ungewöhnlich breite Gehsteig ins Auge fällt, ebenso das intakte Geländer. Während für Kfz viele Fahrspuren zur Verfügung stehen, müssen sich Radfahrer und Fußgänger eine gemeinsame Fläche teilen.

Während der Autoverkehr auf der Ringstraße durch die vielen Ampeln ein wenig gemächlicher läuft, geht es am Kai eher in Richtung Schnellstraße.

An der Häuserzeile des Kais befinden sich Gehsteige, Fahrbahnen, Bahngleise und mehrere Baumreihen. Der öffentliche Raum ist mit allerlei Gegenständen vollgeräumt und wirkt mit dem vielen Asphalt und den unpassenden Laternen etwas vernachlässigt.

Zwischen Schottenring und Morzinplatz wird die Fahrbahn des Franz-Josefs-Kai direkt an der Mauer des Donaukanals entlanggeführt.

An der Häuserzeile ist der durchfahrende Kfz-Verkehr weniger ein Problem. Auffällig ist vielmehr die karge Detailgestaltung des öffentlichen Raums.

Neben dem Ringturm gibt es eine größere Grünfläche, die von der Kaimauer durch die Fahrbahn getrennt ist.

Die Zukunft des Kais

Der Franz-Josefs-Kai hat schon vieles gesehen. Die einschneidenden politischen, wirtschaftlichen und technischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte sind alle präsent. Die Gebäude der Gründer- und Nachkriegszeit, die Bauten des Donaukanal-Betts der Jahrhundertwende und die Verkehrsinfrastruktur zeugen von einer wechselvollen Geschichte. Was aber wird die Zukunft bringen? Welche Veränderungen werden auf den Kai zukommen? Wird mit dem Wissen von heute an die Sache herangegangen, bieten sich bspw. drei mögliche Szenarien dar:

(1) Alles bleibt, wie es ist. Der karge Funktionalismus, der die Gestaltung des öffentlichen Raums durchzieht, wird erhalten. Ebenso der Fokus auf den motorisierten Individualverkehr.

(2) Es kommt zu kosmetischen Verbesserungen. Eine Baumpflanzung hier, etwas Entsiegelung dort, ein bisschen mehr Platz für Fußgänger und brauchbare Radwege. Das größere Bild – Stichwort: vielspurige Straßen, viel Asphalt – bleibt unangetastet. Politisch und finanziell die einfachste Variante, soll das Ergebnis als rascher Erfolg verkauft werden.

(3) Eine umfassende Neuplanung wird angestrebt. Niveau und Ausmaß kommen an die Errichtung der Stadtbahn und den Bau des Donaukanal-Flussbetts heran. Der Autoverkehr wird spürbar zurückgedrängt, Begrünung stark gefördert und eine teilweise Rekonstruktion des Zustandes des frühen 20. Jahrhunderts angestrebt. Die unwahrscheinlichste Variante, die eine Vision mit Weitblick, Zusammenarbeit über politische Parteien und Ebenen hinweg und überragende planerische Leistung erfordert. Dazu braucht es Planerinnen und Planer, die Funktionalität, Modernität und tiefgehendes ästhetisches Verständnis zu vereinen verstehen, ohne die Auseinandersetzung mit der historischen Gestalt des Kais und seiner gegebenen und gewesenen Bebauung zu scheuen.

Kontakte zu Stadt & Politik

www.wien.gv.at

post@bv01.wien.gv.at

+43 1 4000 01111

Die Bezirksvorstehungen sind die politischen Vertretungen der einzelnen Bezirke. Die Partei mit den meisten Stimmen im Bezirk stellt den Bezirksvorsteher, dessen Aufgaben u.a. das Pflichtschulwesen, die Ortsverschönerung und die Straßen umfassen.

- SPÖ: kontakt@spw.at, Tel. +43 1 535 35 35

- ÖVP: info@wien.oevp.at, Tel. +43 1 51543 200

- Die Grünen: landesbuero.wien@gruene.at, Tel. +43 1 52125

- NEOS: wien@neos.eu, Tel. +43 1 522 5000 31

- FPÖ: ombudsstelle@fpoe-wien.at, Tel. +43 1 4000 81797

(Die Reihung der Parteien orientiert sich an der Anzahl der Mandate im November 2020.)

Verfall und Abrisse verhindern: Gemeinsam gegen die Zerstörung! (Anleitung mit Infos und Kontaktdaten)

Die Fotos von Kurt Rasmussen, TARS631 und Gustav Stehno sind aus wikimedia commons. Alle nicht gekennzeichneten Fotos sind © Georg Scherer / wienschauen.at

WienSchauen.at ist eine unabhängige, nicht-kommerzielle und ausschließlich aus eigenen Mitteln finanzierte Webseite, die von Georg Scherer betrieben wird. Ich schreibe hier seit 2018 über das alte und neue Wien, über Architektur, Ästhetik und den öffentlichen Raum. WienSchauen hat auch einen Newsletter: