Die Abendschule in der Plößlgasse im 4. Bezirk wird abgerissen. Anstelle des in den 1960ern errichteten und in den 1980ern erweiterten Gebäudes kommt mit dem „Haus der Jugend“ ein Neubau. Warum wird das Bestandsgebäude nicht saniert und umgebaut, um so die Ressourcenverschwendung von Abriss und Neubau zu vermeiden?

Abendschule zieht aus

Nur wenige Schritte von der denkmalgeschützten AK-Zentrale entfernt steht ein weiteres Gebäude der Arbeiterkammer. Hinter den sachlich-reduzierten Fassadenfronten in der Plößlgasse 13 verbirgt bzw. verbarg sich zuletzt die Technisch-Gewerbliche Abendschule des BFI. Die Schule ist in den 12. Bezirk übersiedelt, das gar nicht so alte Gebäude ist zum Abriss vorgesehen (siehe auch den Blogeintrag von WienSchauen im Standard).

Junges Gebäude schon unbrauchbar?

Laut Arbeiterkammer ist das „1964 errichtete und 1984 ergänzte Gebäude in der Plößlgasse am Ende seiner technischen Nutzungsdauer angelangt.“[1] Es soll durch einen Neubau ersetzt werden, ein „Haus der Jugend“:

Der Campus der Jugend ist ein Ort, an dem junge Menschen respektiert und so angenommen werden, wie sie sind. Hier finden Bildung, Vernetzung und Selbstorganisation statt. Er bietet Raum für Selbstermächtigung, individuelle und kollektive Teilhabe und ist ein Gegenentwurf zu einer krisenhaften Welt, die junge Stimmen oft überhört. Gemeinsam sollen hier Pläne geschmiedet, Fragen gestellt und Perspektiven entwickelt werden – das alles immer auf Augenhöhe mit den späteren Nutzer:innen. [3]

In den Unterlagen zum Architekturwettbewerb ist zu lesen, „dass der Erhalt des Bestandes auf Basis der Ergebnisse der Voruntersuchungen sehr kritisch gesehen wird.“ Weiters: „Aufgrund der Voruntersuchungen sieht die Auftraggeberin auch eine Teilerhaltung von Gebäudeteilen kritisch. (…) Überdies erscheint die Erfüllung des Raumprogramms nicht möglich.“ Laut AK-Wien-Direktorin Silvia Hruška-Frank habe das Gebäude zahlreiche bauliche Schwächen.[2]

Abriss-Neubau-Projekt hat gewonnen

Als Sieger des Architekturwettbewerbs ging das Büro Haascookzemmrich Studio 2050 aus Stuttgart hervor. Der Entwurf ist ein Totalabriss mit anschließendem Neubau. „Im Sieger-Entwurf vorgesehen ist ein Neubau des Gebäudes mit Veranstaltungsräumen, Ausstellungen, sowie Werkstätten für handwerkliche oder digitale Arbeiten“, so die AK.[1]

Zweiter Platz: Umbau statt Abriss

Eine Überraschung kommt am zweiten Platz: Der Entwurf von Sophie und Peter Thalbauer, Walter Kräutler und Werkraum Ingenieure schlägt einen Umbau vor. Bei diesem Entwurf blieben 85% des Bestandes erhalten. Über 90% der von der Arbeiterkammer geforderten Nutzfläche könnte errichtet werden. Der Bestandsbau ist also offenbar noch längst nicht am Ende seiner Lebensdauer angelangt und weiterhin nutzbar und adaptierbar. Sophie und Peter Thalbauer mit Walter Kräutler über ihren Entwurf:

Nach wochenlangen internen Recherchen und Beratungen im Projektteam sind wir (…) zu dem Schluss gekommen, dass in Zeiten einer fatalen Klimaentwicklung ein Neubau nicht mehr zu rechtfertigen ist, wenn an gleicher Stelle ein Schulgebäude mit annähernd gleichen Dimensionen existiert. Unsere Frage lautet: Können wir ein Projekt entwickeln, das als „Haus der Jugend“ besser ist als jeder Neubau? Ein Projekt, das nicht nur große Teile des Bestandes respektiert und damit tausende Tonnen CO2 und Geld einspart, sondern durch gezieltes Wegnehmen und Hinzufügen ein besseres Ganzes entstehen lässt. Ein wirklich zukunftsweisendes „Haus der Jugend“. Natürlich ist das möglich, ja sogar die einzig sinnvolle, nachhaltige Variante! [6]

Kein Schutz für Gebäude der 2. Republik

Bei der Diskussion um die Frage von Umbau vs. Neubau offenbart sich eine gesetzliche Schieflage: Einerseits setzt die Stadt Wien seit Jahren Maßnahmen, um den Abriss von Gründerzeithäusern möglichst einzudämmen und deren Sanierung und Modernisierung zu fördern. Dabei geht es um Gebäude, die mitunter weit über 100 Jahre alt sind. Nun aber soll bei einem Gebäude, das viel jünger und moderner ist, eine Sanierung und Nachnutzung plötzlich nicht mehr sinnvoll sein?

Die Schutzmaßnahmen der Stadt erfassen das Gebäude in der Plößlgasse 13 gar nicht. Nur Häuser, die vor 1945 errichtet wurden oder in einer Schutzzone stehen, sind potenziell vor Abbrüchen geschützt. Diese willkürlich gesetzte Grenze führt dazu, dass die große Mehrheit des in der 2. Republik erbauten Häuserbestandes ungeschützt bleibt. Es braucht eine Gesetzesreform, um diese Ungleichbehandlung zu beenden.

Abriss verschwendet Ressourcen

Über die genauen Beweggründe der Entscheidung für einen Neubau und dessen Sinnhaftigkeit kann an dieser Stelle nur gemutmaßt werden. Zweifellos geht mit dem Gebäude in der Plößlgasse kein einzigartiges Schmuckstück verloren; Denkmalschutz gilt ohnehin nicht. Andererseits bedeutet jeder Abriss – verbunden mit einem anschließenden Neubau – einen beträchtlichen Verbrauch von Ressourcen:

In jedem Bauwerk steckt so genannte „graue Energie“, also die Energie, die beim Bauen aufgewendet und verbraucht wurde. Auch Sanierung verbraucht Ressourcen, aber mit Abstand weniger. Denn indem man den Rohbau eines schon bestehenden Gebäudes, mitsamt seiner „grauen Energie“ weiternutzt – anstatt neue Energie und neue Ressourcen für Abriss, Entsorgung und Neubau aufzuwenden – kann bei einer Sanierung daran gespart werden, lassen sich auch CO2-Emissionen reduzieren. [5]

Der Bund Deutscher Architekten fordert eine Abkehr vom Abreißen:

Bauen muss vermehrt ohne Neubau auskommen. Priorität kommt dem Erhalt und dem materiellen wie konstruktiven Weiterbauen des Bestehenden zu und nicht dessen leichtfertigem Abriss. Die „graue Energie“, die vom Material über den Transport bis zur Konstruktion in Bestandsgebäuden steckt, wird ein wichtiger Maßstab zur energetischen Bewertung sowohl im Planungsprozess als auch in den gesetzlichen Regularien. Wir brauchen eine neue Kultur des Pflegens und Reparierens. [4]

Gerade öffentliche Akteure sollten ein Vorbild sein, so die Initiative „Allianz für Substanz“, die einen „Paradigmenwechsel im Bauwesen“ fordert, „der Bestand als ökosoziale Ressource begreift“:

Öffentliche Bauvorhaben müssen Abstand nehmen von Abriss-Neubau. Pilotprojekte im Sanieren, Weiterbauen und Umnutzen sind zu realisieren und der Erhaltung sowie Transformation von Bestand ist bei Planungswettbewerben Vorrang zu geben. [7]

Dahingehend erstaunt es, dass die Arbeiterkammer nicht den größtmöglichen Erhalt als Ausgangspunkt von Planung und Wettbewerb gesetzt hat. Also so viel erhalten und sanieren wie möglich, so wenig abreißen und neu bauen wie nötig. Indem aber in den Unterlagen der Ausschreibung der Erhalt nicht eingefordert, sondern kritisch gesehen wurde, haben viele teilnehmenden Architekturbüros sicherlich Abstand von einem Umbauprojekt genommen und in Richtung Abriss und Neubau geplant.

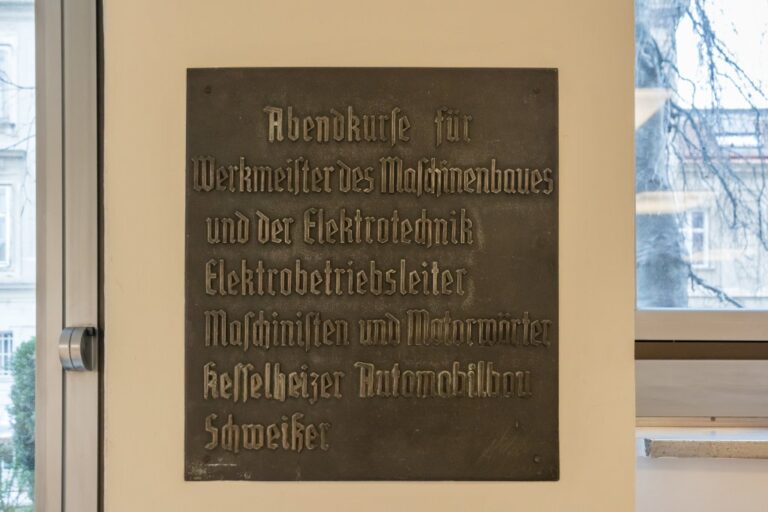

Der Chic der 60er

Äußerlich und innerlich ist die spätere Nachkriegszeit in der Plößlgasse 13 immer noch präsent. Fassade und Stiegenhaus sind sachlich und reduziert gehalten, der strenge Fensterraster ist zeittypisch.

Haus der Jugend wird errichtet

Am Standort der ehemaligen Abendschule wird ein Gebäude für die Anliegen von jungen Menschen errichtet: „Im künftigen YOCA (Youth Campus) sollen bis zu 100.000 Schüler:innen, Lehrlinge und Studierende pro Jahr lernen, digitale Tools ausprobieren, im Rahmen eines moderierten Programms die Arbeitskultur der Zukunft mitgestalten und ins Gespräch mit der AK kommen“, so die Arbeiterkammer Wien. „Die AK wird das neue Gebäude viele Jahre nutzen und achtet deshalb von Anfang an auf eine langlebige, nachhaltige Ausstattung.“[1]

Nachhaltig im Sinne eines sorgsamen Umgangs mit Ressourcen ist das aber nicht. Wenn mit der Arbeiterkammer die gesetzliche Vertretung aller Arbeitnehmerinnern und Arbeitnehmer, die dafür Pflichtbeiträge zu entrichten haben, einen Abriss betreibt, wird das Bild noch schiefer.

Kontakte zu Stadt & Politik

- SPÖ (wien.wieden@spw.at)

- Die Grünen (wieden@gruene.at)

- ÖVP (wieden@wien.oevp.at)

- NEOS (wien@neos.eu)

- Links (kontakt@links-wien.at)

- FPÖ (ombudsstelle@fpoe-wien.at)

Die Bezirksvertretungen sind die Parlamente der Bezirke. Die Parteien in den Bezirksvertretungen werden von der Bezirksbevölkerung gewählt, meist gleichzeitig mit dem Gemeinderat. Jede Partei in einem Bezirk kann Anträge und Anfragen stellen. Findet ein Antrag eine Mehrheit, geht er als Wunsch des Bezirks an die zuständigen Stadträte im Rathaus. (Die Reihung der Parteien orientiert sich an der Anzahl der Sitze in der Bezirksvertretung im November/Dezember 2020.)

- SPÖ: kontakt@spw.at, Tel. +43 1 535 35 35

- ÖVP: info@wien.oevp.at, Tel. +43 1 51543 200

- Die Grünen: landesbuero.wien@gruene.at, Tel. +43 1 52125

- NEOS: wien@neos.eu, Tel. +43 1 522 5000 31

- FPÖ: ombudsstelle@fpoe-wien.at, Tel. +43 1 4000 81797

(Die Reihung der Parteien orientiert sich an der Anzahl der Mandate im November 2020.)

Verfall und Abrisse verhindern: Gemeinsam gegen die Zerstörung! (Anleitung mit Infos und Kontaktdaten)

Quellen

- [1] AK Campus der Jugend: Architekturwettbewerb entschieden (Presseaussendung, 25.10.2024)

- [2] So steht es um das Haus der Jugend der Arbeiterkammer Wien (meinbezirk.at, 7.5.2024)

- [3] YOCA – CAMPUS DER JUGEND. Raum für Ideen, die beim Teilen größer werden (Arbeiterkammer Wien)

- [4] Das Haus der Erde. Positionen für eine klimagerechte Architektur in Stadt und Land (Bund Deutscher Architekten BDA, 2. Auflage, 2019)

- [5] Sanieren statt neu bauen. Mit „grauer Energie“ gegen den Klimawandel (Deutschlandfunk, Tobias Krone, 3.8.2022)

- [6] Haus der Jugend (Sophie und Peter Thalbauer Ziviltechniker GmbH)

- [7] Allianz für Substanz

- Will die Arbeiterkammer ein intaktes Gebäude abreißen? (DerStandard.at, 25.4.2024)

WienSchauen.at ist eine unabhängige, nicht-kommerzielle und ausschließlich aus eigenen Mitteln finanzierte Webseite, die von Georg Scherer betrieben wird. Ich schreibe hier seit 2018 über das alte und neue Wien, über Architektur, Ästhetik und den öffentlichen Raum.

Wenn Sie mir etwas mitteilen möchten, können Sie mich per E-Mail und Formular erreichen. WienSchauen hat auch einen Newsletter: